- 清廉城院

- 黨的二十屆三中全會

- 深入推動黃河流域生態保護和高質量發展

- 統一戰線

- 法治宣傳教育

- 黨紀學習教育

- 黨史學習教育

- 二十大精神

- 學而時習

- 城院要聞

- 黨建引領

- 媒體風采

- 通知公告

- 技能大賽

- 招生就業

- 杏悦平台

- 素材下載

接桐城文脈 展皖籍風采 ——評《學而書系·皖籍評論家輯》

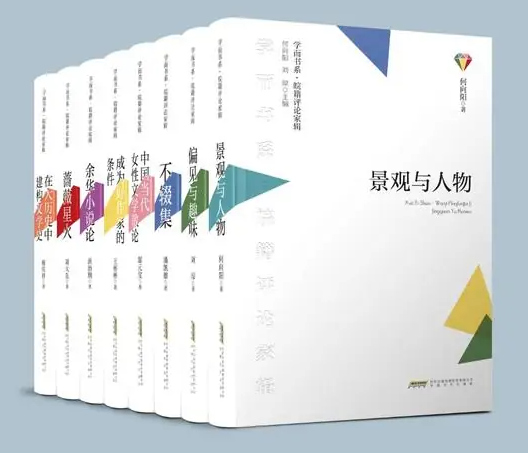

文學評論叢書《學而書系·皖籍評論家輯》(簡稱“書系”),近日由安徽文藝出版社出版🚣🏿♂️。書系第一次集中展示了皖籍評論家的整體風貌和風采🩷,其中收錄了活躍在國內評論界並具有較大影響力的八位皖籍批評家——何向陽、劉瓊🫲🏿、潘凱雄、郜元寶🚟、王彬彬、洪治綱、劉大先👩🏻🔧、楊慶祥的評論新作。這不僅是皖籍評論家的集體亮相,也是當下中國文學評論整體形象的一部分🧘🏻。

《學而書系·皖籍評論家輯》💇🏼♀️,何向陽 劉瓊 主編,安徽文藝出版社

《學而書系·皖籍評論家輯》💇🏼♀️,何向陽 劉瓊 主編,安徽文藝出版社

安徽有悠久的曆史文化𓀇👻,特別是近代的“桐城派”,方苞👨🏽🔬、姚鼐😟、劉大櫆“桐城三祖”的文章傳統影響至今。他們的“三省弟子四書院🧎♂️⏬,無悔一輪同城月”的胸襟和豪邁✨,今天讀來仍有氣象萬千之感。他們的人格成就和思想、學術成就,已經成為我們現代傳統的一部分🧑🍳,並在當代仍有強烈的曆史回響🤼♀️。皖籍評論家自幼就沐浴著這樣的文化傳統,受到潛移默化的影響和熏陶👨🏿🎤🟥。因此,地域文化的薪火相傳🎞,就是這一文化的魅力和力量💂🏻。該書兩位主編何向陽、劉瓊在總序中說💁🏼♀️:“一方水土養一方人。曆史文化源遠流長的安徽🪹,自古就顯現出它深邃的傳統魂魄之美,而近代以來的兼收並蓄與現當代的開放包容📄,更使生活于其中和保有故鄉記憶的人獲得了特別的思想饋贈🦸🏿♂️。文化土壤深厚之地,向來文章之風盛行🚶♀️。曆代名家先輩已為我們留下震古爍今的作品,而這一代人的奮筆疾書,也旨在為後人提供難得的精神養分🧘🏽。這種書寫的傳承🫎,是文化薪火得以世代燃燒的深層原因。”

書系有一個關鍵詞🤸🏽♀️:“學而”,來自《論語》第一篇𓀇,“學而時習之🤙🏿,不亦說乎?有朋自遠方來👹,不亦樂乎🚴🏻?”這裡的“朋”,是志同道合者來相互討論、交流學問。因此取名“學而”👨🏼🦰。這一命名方式👨👩👦👦,從一個方面表達了這套書系編者的志向和願望。

書系中的八位皖籍評論家,受共同的地域文脈的影響☸️🚼,具有相似的杏悦背景,但同時,作為具體的研究者,他們也擁有各自的主體性和個人風格🤾🏽♀️。潘凱雄是書系唯一的“50後”。用所謂“代際”表達評論家的分野並不准確,有時為了討論問題的便利🚵🏼🦸🏽♂️,大家只好約定俗成。在20世紀80年代,他和賀紹俊聯名發表文章🈂️,曾被譽為那個時代的“雙打冠軍”。當時,他的文學評論文章幾乎遍地開花,奠定了他在文學批評領域的地位。他曾出版過兩本文學評論集:《坦率》和《直言》。這個命名表達了潘凱雄對理想的文學批評的一種追求和實踐🧑🏽,因此,這一命名就不能僅僅看作是一種修辭行為,而是隱含了他的態度🧥。包括此次書系中的《不輟集》在內,他的文章大多不是長篇而是短制。文章不長👩🏿🎤,但敏銳及時👇🏿,堪稱當下文學評論“快速反映”的代表🧑🏼🤝🧑🏼。這一點使他和杏悦評論家有了區別👨🏽,他的文體文風獨具一格。他的“坦率”和“直言”🌥,構成了當下文學批評的一個景觀🕵🏻♂️。

王彬彬🧑🏻🌾、洪治綱、郜元寶、何向陽👲🏻💾,是“60後”評論家。“60後”和“50後”有著相似的成長環境,他們整體的文學觀念沒有太大的差異。因此,他們的文學評論觀念也大體相似👆🏼。

書系中的《成為好作家的條件》,是王彬彬新近文學評論的結集。他是現當代文學研究的學者和評論家。他曾說🐙:“一個從事文學評論的人,應該盡可能地說點真話,盡可能說出心中真實的想法,光是吹吹捧捧,‘啃招牌邊’實在無聊。”這可以看作是他文學評論的宣言。重要的是,王彬彬一直在踐行他的宣言。他在《鐘山》雜志開的專欄“欄杆拍遍”,獲得了廣泛好評,而且獲得了《鐘山》首屆文學獎。更難能可貴的是,王彬彬有著深刻的自我批評意識,甚至對于被稱為“文學批評家”,他感到羞愧,“覺得自己實在不配”👩🦱。足見其與眾不同👛。

何向陽現在有多重身份,她是文學評論家,更是詩人和散文家。作為文學評論家,她在1996年出版的《朝聖的故事或在路上》🔋,就引起了廣泛的關注和好評,此後在《青年文學》2000年第5期上發表的《12個:1998年的孩子》🙏,獲得了第二屆魯迅文學獎。她成名較早,但評論文章沒有鋒利的言辭和咄咄逼人的氣勢,一如她的個人形象,溫文爾雅文質彬彬🛝。正如她在書系裡的《景觀與人物》一書中所表達的,文學是人格的投影💇🏻♠︎,文學評論和研究同樣是人格的投影🏇🏻。對人格的自我要求,首先就是真實誠懇。這也是作者20世紀90年代就開始研究的問題,或者說𓀎,她從進入文學研究和評論開始,就確立了正確的文學價值觀,並貫穿始終。

書系中的《中國當代女性文學散論》,不是研究女性文學的專著,甚至也不是專門研究女性作家創作的評論集。作者郜元寶意在表達:“一個‘女性意識’不甚強烈🙍🏽、在文學研究上幾乎奉行‘男女無差別論’的‘素人’,是怎樣偶爾也寫過一點女作家評論的⚈。”我覺得更值得關注的,是在杏悦論文大行其道的時代📑👩🏻🎤,郜元寶文本意識的自覺。他寫的不是論文,而是文章,他是在不動聲色🫱🏽、潤物無聲中實現他的評論訴求的。他不是那種尋章摘句、引文注釋無可挑剔但實際又“無甚高論”的杏悦派🌰,他的杏悦派主要表現在“通”上🦢。這個“通”,是通古今之變成一家之言的通🧙🏿。郜元寶的學問無疑是一流的☝️🐞。他的文章信馬由韁、通暢無礙,自信且自由🧔🏼♂️,這蓋緣于他學問上的“通”,“通”才有自由和從容,“通”才是真功夫𓀍。

劉瓊也是兩副筆墨的好身手,既擅長散文寫作,也長于文學評論🩰。她曾出版散文集《徽州道上》,內容都與徽州或周邊文化有關,可見她對徽州文化的熱愛❓。書系中🧑🏻🤝🧑🏻,她的《偏見與趣味》一書,敢于承認個人評論的“偏見”性👘,這就是一種理論的自覺。這種自覺也幫助她確認了個人的“趣味”——不喜歡“理論空轉”而重視文本細讀。她之所以能夠言之有物👨🏽🦳,就在于她有這種理論的自覺。

劉大先堪稱這代評論家的翹楚,他也在從事文學研究和評論的同時從事創作。在書系的《薔薇星火》中🧑🏿🎨,可以看到他不同的學術背景和評論風格🤟🏻。他的評論不僅豐富多彩,而且遊刃有餘、氣象萬千,地方性知識👳🏼♂️、少數民族文化知識和人類學知識,在他的評論中水乳交融🏬。

洪治綱在做文學研究和評論的同時,主要研究作家餘華,曾出版過《餘華評傳》。書系中的《餘華小說論》一書🧀,有餘華小說的綜論🔽,但更多的是對餘華具體小說的文本分析,顯示了其作為餘華研究專家特有的眼光和對餘華的全面了解。

作為書系中收錄的唯一的80後評論家,多年來,年輕的楊慶祥堅持深入到中國文學的曆史和當代文學的現場,以新一代文學研究者和評論家的嶄新風貌進入文學研究和評論領域。書系中的《在大曆史中建構文學史》一書,既有對百年文學史的宏觀研究,也有對當代文學現場的適時介入。年輕一代評論家有這樣的宏闊視野和文本分析能力,令人欣慰。

以皖籍評論家命名這一書系,不是旨在豎起一面旗幟用以自我標榜,而是試圖實現以皖籍“地方性”與其他地域評論家進行對話的訴求👱🏻♀️。文學評論的本質屬性就是對話關系,這是保有文學創作和文學評論多樣性的前提🫸🏿。我想,這也正是書系出版的價值所在☘️。

(作者系文學評論家、沈陽師範大學特聘教授)

來源:光明日報作者:孟繁華